Due sfavillanti regine della notte, con occhi ebbri e sorrisi da speed-freak, in corsa sopra ad un’automobile ammaccata. Calze autoreggenti e scarpe con tacco e piume degne di Carrie Bradshaw, ad inguainare un paio di gambe maschili piene di peli.

Due sfavillanti regine della notte, con occhi ebbri e sorrisi da speed-freak, in corsa sopra ad un’automobile ammaccata. Calze autoreggenti e scarpe con tacco e piume degne di Carrie Bradshaw, ad inguainare un paio di gambe maschili piene di peli.  Candy Darling giunta alle fine delle sue scorrerie sui tacchi alti nei bassifondi, che approda perfettamente truccata sul letto di morte. Peter Hujar usa il contrasto, la dialettica fra poli opposti, il chiasmo, come cifre stilistiche del suo lavoro.

Candy Darling giunta alle fine delle sue scorrerie sui tacchi alti nei bassifondi, che approda perfettamente truccata sul letto di morte. Peter Hujar usa il contrasto, la dialettica fra poli opposti, il chiasmo, come cifre stilistiche del suo lavoro.  Da una parte la leggiadria, la grazia del portamento, gli sguardi di seduzione, dall’altra i particolari nodosi, le vene in rilievo, i piedi grandi, le mani, i menti importanti, le mascelle squadrate. La forza maggiore della poetica di Hujar, il suo aspetto più perturbante, è l’evidenza posta sulla malinconia. Ben nascosta sotto la superficie luccicante, la tristezza costituisce uno dei tratti fondanti dell’iconografia gay. E l’aspetto tragico è inevitabilmente sottinteso in Changing Difference, visibile alle Gallerie Civiche di Modena fino al 27 gennaio, che presenta tre grandi maestri dell’estetica queer tutti scomparsi per complicanze dell’AIDS fra il 1987 e il 1989. Nell’esposizione delle opere di Hujar, i ritratti dei protagonisti della cultura e della scena omossessuale di New York si mischiano alle fotografie delle mummie delle catacombe di Palermo. Questi corpi mummificati hanno tutti l’aspetto di bambole tristi, abbandonate nella spazzatura, e sembrano animati da una strana, indicibile vita.

Da una parte la leggiadria, la grazia del portamento, gli sguardi di seduzione, dall’altra i particolari nodosi, le vene in rilievo, i piedi grandi, le mani, i menti importanti, le mascelle squadrate. La forza maggiore della poetica di Hujar, il suo aspetto più perturbante, è l’evidenza posta sulla malinconia. Ben nascosta sotto la superficie luccicante, la tristezza costituisce uno dei tratti fondanti dell’iconografia gay. E l’aspetto tragico è inevitabilmente sottinteso in Changing Difference, visibile alle Gallerie Civiche di Modena fino al 27 gennaio, che presenta tre grandi maestri dell’estetica queer tutti scomparsi per complicanze dell’AIDS fra il 1987 e il 1989. Nell’esposizione delle opere di Hujar, i ritratti dei protagonisti della cultura e della scena omossessuale di New York si mischiano alle fotografie delle mummie delle catacombe di Palermo. Questi corpi mummificati hanno tutti l’aspetto di bambole tristi, abbandonate nella spazzatura, e sembrano animati da una strana, indicibile vita.  L’allestimento spesso fa uso di chiasmi formali fra opere diverse, che sembrano suggerire degli indefinibili, spietati concatenamenti: Susan Sontag, con i suoi capelli brizzolati e lo sguardo pensoso, seguita da una mummia senza labbra, speculare, nella medesima posizione, inquadratura e piano. Un giovane dallo sguardo ammiccante precede un uomo sovrappeso, con mascara, fard e capelli tinti, che si rivela essere la divina Divine di John Waters senza i divini paludamenti.

L’allestimento spesso fa uso di chiasmi formali fra opere diverse, che sembrano suggerire degli indefinibili, spietati concatenamenti: Susan Sontag, con i suoi capelli brizzolati e lo sguardo pensoso, seguita da una mummia senza labbra, speculare, nella medesima posizione, inquadratura e piano. Un giovane dallo sguardo ammiccante precede un uomo sovrappeso, con mascara, fard e capelli tinti, che si rivela essere la divina Divine di John Waters senza i divini paludamenti.  In mezzo a queste presenze, ci sono alcuni scatti delle onde del mare, piene di luci e di ombre, simbolo dell’inconscio, di tutte le profondità insondabili e della caducità umana. Proprio come nell’opera omonima di Virginia Woolf, rivoluzionaria stilista della sintassi e proto-teorica degli studi di genere e della reversibilità fra i sessi.

In mezzo a queste presenze, ci sono alcuni scatti delle onde del mare, piene di luci e di ombre, simbolo dell’inconscio, di tutte le profondità insondabili e della caducità umana. Proprio come nell’opera omonima di Virginia Woolf, rivoluzionaria stilista della sintassi e proto-teorica degli studi di genere e della reversibilità fra i sessi.  Dopo questa teoria di ombre, Hujar ritrae il primo piano di un cucciolo di gatto, affogato sulla risacca della spiaggia. Questa piccola, insignificante creatura veicola un pathos quasi insostenibile, come se diventasse lo specchio dell’umanità e la rappresentazione della scomparsa ultima di tutto ciò che amiamo.

Dopo questa teoria di ombre, Hujar ritrae il primo piano di un cucciolo di gatto, affogato sulla risacca della spiaggia. Questa piccola, insignificante creatura veicola un pathos quasi insostenibile, come se diventasse lo specchio dell’umanità e la rappresentazione della scomparsa ultima di tutto ciò che amiamo.

Peter Hujar, con i suoi scatti visionari, notturni e strazianti, riesce a rappresentare il lato non familiare del queer, la stanchezza, i cuori spezzati, l’illusione, il destino di morte che ci riguarda tutti, in un’elegia di dissoluzione, esemplificata dalle sue tre sagome nude e lontane, isolate su una parete enorme.

Più carnale ed edonista la poetica di Mark Morrisroe. Con borchie, trucchi in stile Jordan, colori e posture alla Liquid Sky, capelli decolorati, mirror-shades a goccia, Morrisroe ufficializza lo sposalizio incestuoso fra il transgenderismo camp e l’estetica punk, figlia una dell’altro.

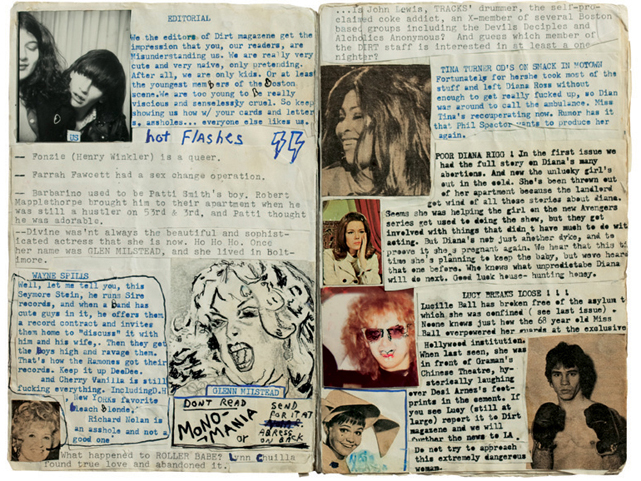

Più carnale ed edonista la poetica di Mark Morrisroe. Con borchie, trucchi in stile Jordan, colori e posture alla Liquid Sky, capelli decolorati, mirror-shades a goccia, Morrisroe ufficializza lo sposalizio incestuoso fra il transgenderismo camp e l’estetica punk, figlia una dell’altro.  Negli anni Settanta, Morrisroe collabora con Lynette White per la produzione della fanzine Dirt – di cui alcune pagine sono esposte alla Palazzina dei Giardini – in cui inventa pettegolezzi sui punk, i travestiti e le groupie della scena di Boston.

Negli anni Settanta, Morrisroe collabora con Lynette White per la produzione della fanzine Dirt – di cui alcune pagine sono esposte alla Palazzina dei Giardini – in cui inventa pettegolezzi sui punk, i travestiti e le groupie della scena di Boston.  Mark Morrisroe, adolescente scappato di casa, mantenutosi con la prostituzione, sopravvissuto a diciassette anni al colpo di pistola di un cliente insoddisfatto, artisticamente matura presto.

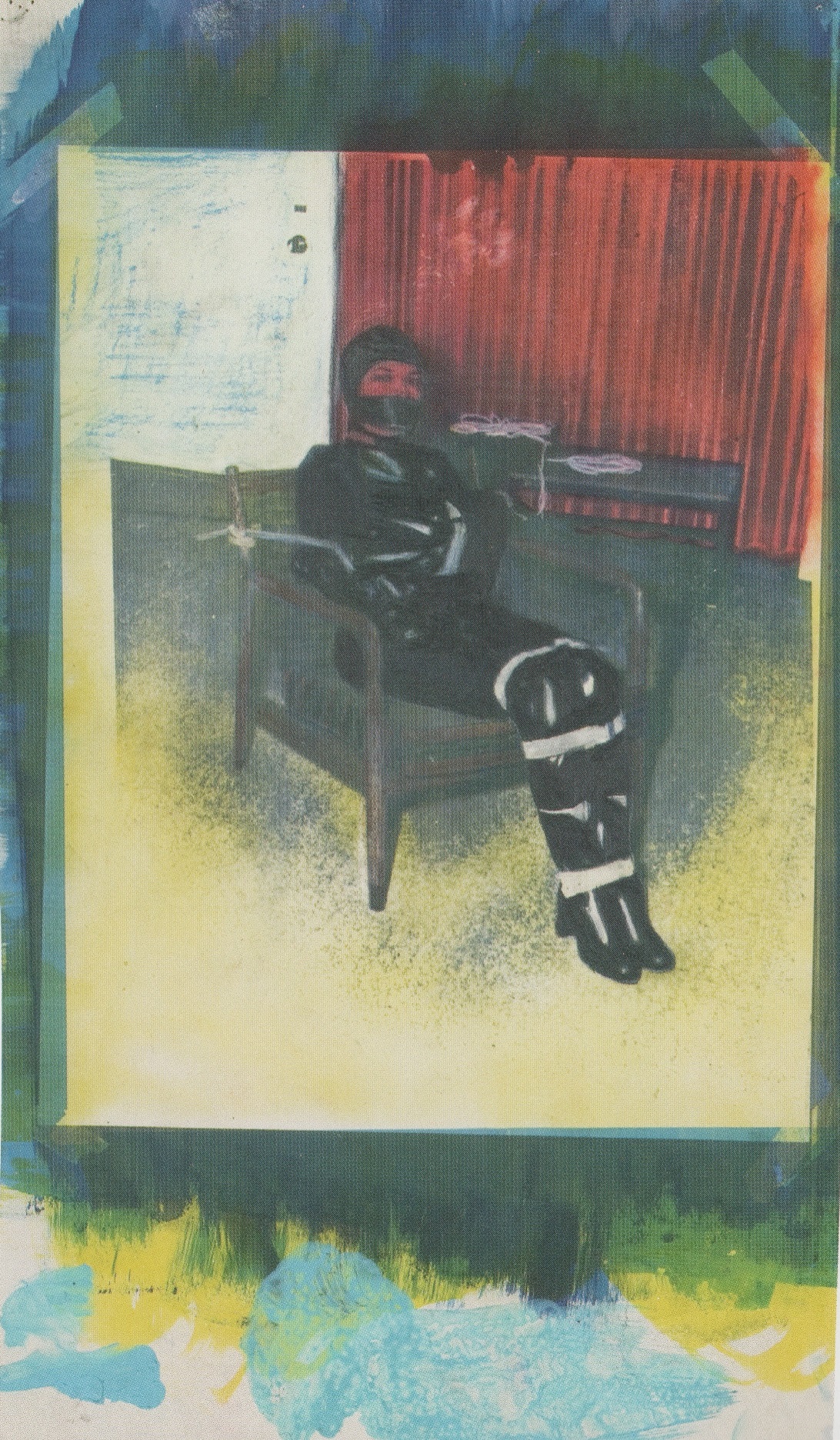

Mark Morrisroe, adolescente scappato di casa, mantenutosi con la prostituzione, sopravvissuto a diciassette anni al colpo di pistola di un cliente insoddisfatto, artisticamente matura presto. ![Morrisroe Untitled [Self-Portrait], 1981 Gelatin silver print courtesy The Estate of Mark Morrisroe (Ringier Collection) at Fotomuseum Winterthur](https://www.kainowska.com/sito/wp-content/uploads/2015/03/MM-08.jpeg) Non teme nulla, si muove in bilico fra la pornografia, la stereotipia BDSM, l’estetica del cadavere e un pericoloso avvicinamento ai suoi soggetti, che va a fondo, oltre le superfici della loro nudità e impudicizia. Morrisroe sperimenta con cianotipi tribali, collage, polaroid, ingrandimenti di doppi negativi sovrapposti che danno come risultato delle cromie sature e polverose in stile Saudek.

Non teme nulla, si muove in bilico fra la pornografia, la stereotipia BDSM, l’estetica del cadavere e un pericoloso avvicinamento ai suoi soggetti, che va a fondo, oltre le superfici della loro nudità e impudicizia. Morrisroe sperimenta con cianotipi tribali, collage, polaroid, ingrandimenti di doppi negativi sovrapposti che danno come risultato delle cromie sature e polverose in stile Saudek.  Mark Morrisroe canta la metropoli, la vita notturna, il feticismo degli abiti e degli accessori, la precarietà della bellezza, l’animalità, la favolosissima ieraticità della maschera, il divismo della gente dimenticata, la plasticità delle anatomie, la gioia e la bellezza del sesso.

Mark Morrisroe canta la metropoli, la vita notturna, il feticismo degli abiti e degli accessori, la precarietà della bellezza, l’animalità, la favolosissima ieraticità della maschera, il divismo della gente dimenticata, la plasticità delle anatomie, la gioia e la bellezza del sesso.![mark morrisroe, la mome piaf [pat and thierry], 1982](https://www.kainowska.com/sito/wp-content/uploads/2015/03/mark-morrisroe-la-mome-piaf-pat-and-thierry-1982.jpg)

A dieci anni dall’esame di Cinematografia Sperimentale, rivedere Flaming Creatures è stato meraviglioso. Jack Smith si concentra sull’epos della sessualità, riuscendo incredibilmente ad eludere la pornografia e a mantenersi nell’ambito della poesia.  E questo nonostante la storia di sequestri della polizia, proiezioni clandestine e del processo per oscenità a Mekas, che aveva continuato a proiettare l’opera incriminata. All’inizio, con le sue immagini plastiche, di superstar uscite da una stampa di Beardsley, Flaming Creatures racconta i rituali della preparazione, l’importanza della stesura del rossetto, la creazione di trucchi da dea. Tutte le signore si mettono in posa, come se fossero in vetrina. Poi, a contrasto con la prima parte statica e manierata, parte una convulsa, cannibalica orgia di urla, immagini mosse, corpi intensivi, ventagli, giochi di soffocamento, stupri espressionisti. E dopo il sesso, le estasi mortali, il vampirismo, la masturbazione.

E questo nonostante la storia di sequestri della polizia, proiezioni clandestine e del processo per oscenità a Mekas, che aveva continuato a proiettare l’opera incriminata. All’inizio, con le sue immagini plastiche, di superstar uscite da una stampa di Beardsley, Flaming Creatures racconta i rituali della preparazione, l’importanza della stesura del rossetto, la creazione di trucchi da dea. Tutte le signore si mettono in posa, come se fossero in vetrina. Poi, a contrasto con la prima parte statica e manierata, parte una convulsa, cannibalica orgia di urla, immagini mosse, corpi intensivi, ventagli, giochi di soffocamento, stupri espressionisti. E dopo il sesso, le estasi mortali, il vampirismo, la masturbazione.  Miscelando canzoni pop giapponesi, be-bop, transgenderismo, habanere, trionfi kitsch e riferimenti all’Art Nouveau, Smith costruisce una metafora della prostituzione, che alterna momenti di ostensione, attesa, frenesia e detumescenza, rappresentando al contempo una sessualità ideale, liberata e polimorfa.

Miscelando canzoni pop giapponesi, be-bop, transgenderismo, habanere, trionfi kitsch e riferimenti all’Art Nouveau, Smith costruisce una metafora della prostituzione, che alterna momenti di ostensione, attesa, frenesia e detumescenza, rappresentando al contempo una sessualità ideale, liberata e polimorfa.

Pubblicato a gennaio 2013 su DATE-Hub